Reflexiones sobre una sociedad confinada.

Cuando Hobbes decía que “el hombre es el lobo del hombre” hacía referencia a otras razones, pero el siglo XXI, casi cuatro centurias después de la publicación de “Leviatán” le vuelve a dar la razón sin haberlo pensado.

Llegó la peste, una pandemia que asola al mundo, sobre la que las autoridades dicen no tener la culpa, por no haber estado preparadas para algo parecido por impredecible, no obstante que no lo fuera tanto y podía ocurrir, como paso centenares de veces en la historia de la humanidad

Tampoco pueden evadir la responsabilidad en la imprevisión de las consecuencias trágicas una vez desatadas, originadas en la mala praxis sanitarista.

Algunos Científicos, que influyeran en las decisiones del poder, obviamente con un bajísimo nivel de proyección o perspectiva, han considerado que es primordial, que la población se aislara, encerrara, debiendo salir solo lo indispensable, es decir, ordenaron “la cuarentena”.

En algunos países, criteriosamente, se limitó al tiempo necesario sumado a medidas complementarias y en otros con mayor voluntad autoritaria y poca inteligencia, se extendió por meses, como salida casi exclusiva, destruyéndolo todo, desde la ocupación laboral, el trabajo, el comercio, la economía en general, hasta la educación, con las aulas vacías en todos los niveles por más de un ciclo lectivo.

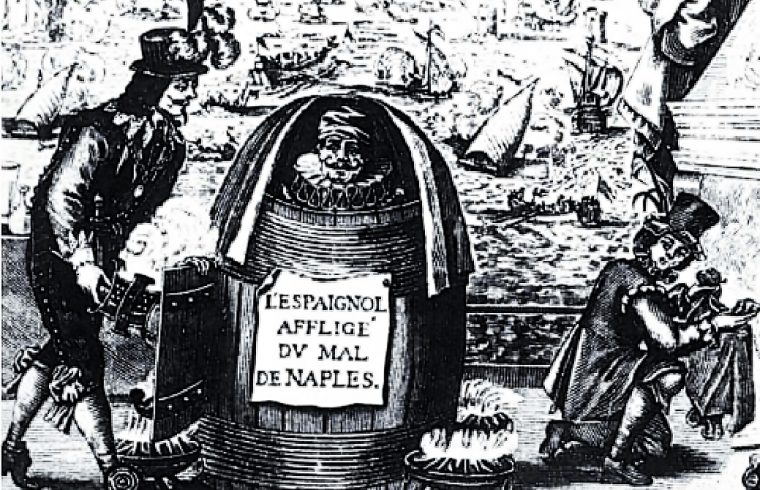

El objeto era evitar el contagio, la circulación del virus, que se producía sin duda, a causa de la proximidad con algún portador, desde la misma manera que lo hacían en la edad media.

Había que cuidarse del otro, alejarse del vecino, del proveedor, del cliente, del empleado o del jefe, de cualquier persona que circulara por la calle, que tome nuestro ascensor, que haya subido al transporte que viajamos, pero también de los amigos, de los hermanos, de los padres, de los hijos.

Todos son nuestros enemigos y a su vez nosotros somos sus enemigos más peligrosos.

No se los puede frecuentar ni ver, apenas observarlos con desconfianza, únicamente hablar con ellos virtualmente o por teléfono.

El amor que se sentía por los seres queridos se transforma, quiérase o no, en desconfianza, en alejamiento, en un desprecio de su proximidad, al menos momentáneamente.

El encuentro, el amor, la caricia, el abrazo, el beso, el sexo, que fueron los actos más sublimes, se transforman en el arma más peligrosa del enemigo, por lo tanto se deben exterminar y olvidar.

¿Cuánto tiempo se puede vivir así? ¿Qué tipo de vida es ese? ¿Si está prohibido el amor, la fraternidad, la compañía, etc., es la soledad suficiente?¿Cuánto puede durar la restricción a la libertad que disponen las autoridades, aconsejan los epidemiólogos y consienten los habitantes, llenos de temor?

El temor es una de las simientes del odio, el germen de las reacciones violentas, de la intolerancia.

El más importante de los filósofos políticos Nicolas Maquiavelo sostuvo, no obstante, que el Príncipe debe ser obedecido más por ser temido que por ser amado, algo que hoy solo los dictadores siguen al pie de la letra.

El miedo, el temor como conducta disvaliosa, no puede ser moralmente sostenida como pilar de la conducta social.

Las restantes preguntas que cabrían hacerse, serían sobre el tiempo que puede durar la paz social bajo estos principios e inmediatamente si las fuerzas de seguridad son suficientes para contener a la población cuando se canse, se agote de odiar al semejante, explote, algo que está ocurriendo entre los jóvenes que llevan en su naturaleza la sociabilidad más que ningún otro segmento de la población.

Para Camus, visto desde este ángulo: “La existencia es una interminable derrota”, porque ateo y existencialista, a pesar de su negativa a serlo, solo concibe el sostén de la comunidad en una moral universal compartida, de principios más generosos que el miedo, como podrían ser la fraternidad o la libertad.

Sin embargo se podría no compartir parcialmente, esa concepción de la vida, porque en ella nada es interminable, desde que la inevitabilidad de la muerte establece para todo una temporalidad inexorable.

La adhesión a una moral social positiva, en cambio, podría ser compartida.

Pero en este punto cabe reflexionar sobre los principios en que se basaría esa moral general, pues los creyentes, mucho más los religiosos los fundarían en la doctrina que impone un Ser Supremo que es común a todos.

Los que no lo son, sean creyentes que no practican religión alguna o ateos, lo harán en la consideración de algún otro valor absoluto ordenador.

Pero acaso ¿es posible la vida social aferrados a valores absolutos, que obviamente serán diferentes entre unos y otros?.

“Las peores epidemias no son las biológicas, sino las morales” se dijo alguna vez.

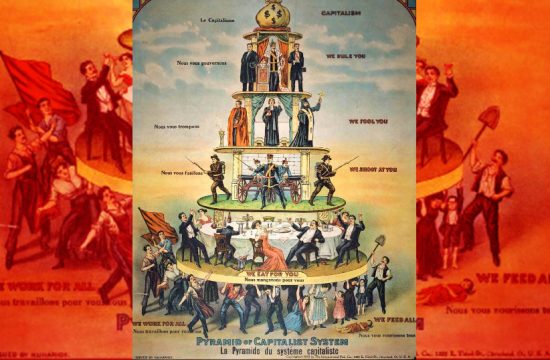

La libertad, la igualdad, la fraternidad, son los principios que propone la Revolución Francesa o puede ser uno o dos, o ninguno de ellos o cualquier otro.

Desde la racionalidad del pragmatismo, alejándose de la tentación del idealismo subjetivista, podría suponerse que aquel principio general, común, que obligatoriamente somete a todos, únicamente podría hallarse, en su caso, en el consuetudo o la ley, que nunca es absoluta y que siempre puede ser modificada por otra ley si la situación cambia.

No se deja de considerar la diferencia entre la moral y el derecho basada fundamentalmente en la distinción del incumplimiento de la norma moral y la violación de la norma jurídica, que conlleva sanciones desprovistas en la anterior.

Claro, que buscando el ordenador común, se advierte que la regla a cumplir que originara la costumbre obligatoria, la repetición de casos en los países sajones o la ley en los latinos, no puede estar alejada de la concepción moral de la sociedad.

Pero vigente la norma, la anomia y la impunidad, que es una variante de ella, algo que se repite en nuestros países latinoamericanos, representa definitivamente el fin de cualquier sociedad por la inexistencia del Estado de Derecho.

En el caso de la pandemia, esta debe convivir con la ley y no reemplazarla.

Es la ley la que iguala y protege y que nos permite alcanzar los medios sanitarios, sin privilegios.

La excepcionalidad que representa la enfermedad no puede superarla ni dejarla sin efecto, para eso se crean los protocolos de resguardo personal necesarios a fin de que todo funcione aun cuando lo haga de manera diferente a la normalidad preexistente.

No es concebible la paralización de ninguna función cuando precisamente más necesarias son. Funcionarán los tres poderes, funcionará la educación, funcionará la economía. Funcionarán los controles del Estado y el Ejecutivo no lo hará como un poder Regio y absolutista, con la complicidad de la prolongación, tanto de la feria judicial como la inactividad de las Cámaras legislativas, delegando en la práctica obligaciones que les son propias.

Solo la cobardía, la falta de idoneidad y la ignorancia podrán forzar el repliegue de los funcionarios elegidos para hacerlo.

Contrariamente a esto fue la actitud de los llamados trabajadores esenciales, en la salud pública, en los centros de provisiones de alimentos y en las fuerzas de seguridad, que superando todo desencuentro demostraron, solidaridad y compromiso con la sociedad.

En los primeros meses de encierro total en Argentina de manera conmovedora, la gente todos los días, a las 21 horas en punto, salía a los balcones a aplaudirlos en señal de gratitud.

Nada más expresivo que ese consenso social.