Reflexiones sobre la política exterior del presidente demócrata.

En este número comenzamos la publicación del ensayo de Patrick Mackenzie. Ph.D. sobre la política exterior que, previsiblemente dados los antecedentes conocidos, llevará adelante el Presidente de los EEUU Joe Biden.

El estudio se divide en dos partes. La primera está dedicada a describir las principales cuestiones sobre las que el gobierno demócrata deberá operar inevitablemente. A su vez, esta primera parte está dividida en tres capítulos: la expansión de China en África y en América Latina y los conflictos que en distintas localizaciones geopolíticas se plantean a partir de las consecuencias generadas por dicha expansión.

La segunda parte intenta anticipar cuál será la orientación general del gobierno de Biden habida cuenta de la conformación del pluriverso internacional descripta en la primera. A los efectos de un análisis prospectivo de las acciones que cabe esperar se lleven a cabo por el nuevo gobierno de Washington, se describen las principales contradicciones entre dicha orientación y los hechos y resultados de la política exterior practicada por Donald Trump.

Finalmente, en la última entrega, se plantea un paradigma referido a los nuevos equilibrios del poder mundial y de la conducta de los cuatro principales protagonistas del escenario internacional: los Estados Unidos, China, Rusia y la Comunidad Europea.

El autor ha sido corresponsal del “Chicago Tribune” en París y en la actualidad forma parte de la consultora Barrington, Doyle & Mackenzie. Posee títulos universitarios en Política Internacional y en Economía del Desarrollo Sustentable.

Es de próxima aparición un trabajo sobre la política exterior de Henry Kissinger.

Nota de la redacción.

Joseph Robinette “ Joe” Biden Jr. es el 46º Presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021. Demócrata, senador por el estado de Delaware desde 1973 hasta 2009. Entre enero de 2009 y enero de 2017 ejerció como Vicepresidente de Barack Obama. También presidió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por dos años desde enero de 2007 a enero de 2009 fecha en la cual fue sustituido por John Kerry.

Tal vez sea una curiosidad que,a pesar de haber ocupado la presidencia de ese importante Comité, no se lo considere como un experto en materia de política internacional. Lo cual, no deja de ser un inconveniente en momentos en que el mundo se encuentra en una situación en la que prima una incertidumbre generadora de peligros de variada consistencia y que augura turbulencias entre los principales actores del escenario global. Es por esta razón que los observadores más compenetrados con la política exterior de los Estados Unidos, hayan puesto la mirada en la personalidad de los dos Secretarios de Estado designados por Biden más relacionados con ese ámbito, crucial en más de un sentido: Antony Blinken, secretario de Estado y Lloyd Austin, secretario de Defensa.

El mundo en el cual deberá Biden operar conforme su declarada adscripción al multilateralismo, se estructura bajo un sistema dominado por cuatro centros de poder político y económico: China, Rusia, la Comunidad Europea y los Estados Unidos. La inestabilidad que los expertos detectan en el sistema internacional se debe a que las áreas de influencia preponderanteno se encuentran del todo delimitadas mediante acuerdos, explícitos o tácitos, por lo que aun sin derivar en conflictos bélicos de la manera clásica, la situación presenta zonas geopolíticas y de intereses económicos en las que la mencionada inestabilidad puede generar peligros insusceptibles de conjurarse mediante los métodos propios de la diplomacia y del derecho internacional.

La derrota de Donald Trump ha provocado desde ya un efecto negativo: se aleja la posibilidad de un reparto consensuado de áreas de influencia entre los cuatro actores principales en la escena internacional. El dato que corrobora esta hipótesis es la rispidez instalada entre Moscú, Bruselas y Washington. En tanto China, Rusia e Irán se encuentran realizando maniobras militares conjuntas en el Océano Índico. Lo cual es un indicador de la labilidad de las relaciones entre estos protagonistas.

China en fase expansiva.

“Una alianza no se hace con palabras. Ningún acuerdo puede garantizarle un estatus internacional específico a Estados Unidos. Si empieza a ser visto como una potencia declinante, China y otros países se apropiarán de gran parte del liderazgo mundial que América ejerció durante casi todo el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, tras un interludio de disturbios y revueltas” Henry Kissinger en “World Order”.

Tal vez el dato principal a tener en cuenta al momento de analizar lo que Biden puede o no puede hacer en materia de política exterior, es prestar la máxima atención a la dinámica del régimen de Xi Jinping en los distintos escenarios en los que su influencia se encuentra claramente instalada. Según uno de los “padres fundadores” de la Geopolítica, Rudolf Kjellen, los estados son protagonistas de dos procesos contradictorios: en la fase expansivaextienden su control sobre áreas exteriores respecto de sus fronteras jurídicas y en la fase recesiva se retraen hacia el núcleo de su poder original.

La Historia confirma este paradigma. En tiempos de la Segunda Postguerra, en tanto los Estados Unidos ampliaban los espacios – territoriales o bien sometidos a su influencia política, económica, cultural o militar- las llamadas potencias coloniales – Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica, Portugal- ingresaron de lleno en la fase recesiva inducidos por el amplio movimiento de des-colonización, en la mayoría de los casos constreñidos por la potencia victoriosa en la guerra que culminara en 1945. El caso de la India, puede considerarse el más representativo de lo que venimos diciendo.

Donald Trump, por un cúmulo de razones tanto político-estratégicas como económicas, pretendió dar comienzo a una retirada, ordenada y selectiva, de zonas geográficas en las que los Estados Unidos se había implicado incluso militarmente. El caso de Afganistán tal vez sea el más destacado aunque es posible que la reticencia a continuar actuando como principal financiador de las actividades de la NATO, sea aun más trascendente.

Esta orientación resulta claramente contraria a la asumida por el gobierno chino que se encuentra en el punto más alto de su política expansiva expresada en una multiplicidad de situaciones a las que haremos referencia a continuación.

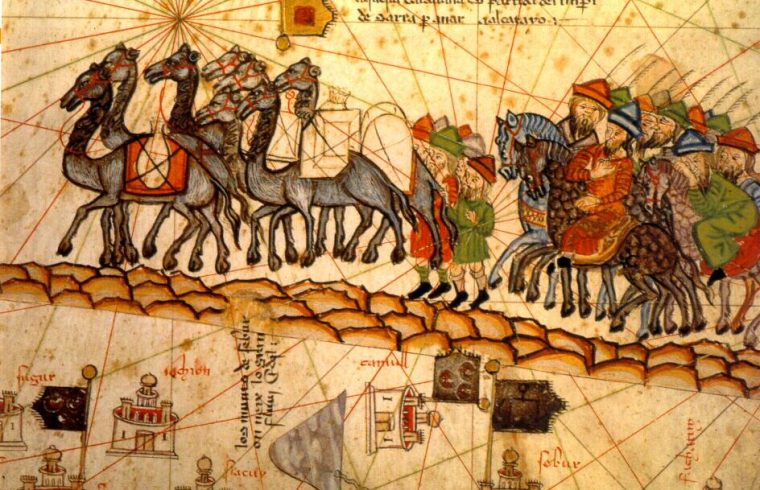

1) La Ruta de la Seda.

Como es sabido, se denomina “Ruta de la Seda” a una red comercial existente desde por lo menos el Siglo I A.C, constituida por vías seguras de transporte de mercaderías desde China hacia el Oeste por las cuales los gobernantes del Celeste Imperio hacían llegar su producción de seda a una clientela diseminada por la India, Persia, Arabia llegando a las costas de países europeos y africanos sobre el mar Mediterráneo. Hay historiadores que sostienen que antes del descubrimiento de América, la Ruta de la Seda llegaba hasta la Península Ibérica. Todos los eruditos coinciden en profesar una cierta admiración por el enorme esfuerzo logístico requerido en materia náutica y vial terrestre y por la estrategia que en materia de seguridad eran requeridos por esta extremadamente extensa red comercial.

La “nueva” Ruta de la Seda – llamada también Puente Terrestre Euroasiático- está formada por dos ramales: uno con orientación Norte parte de Shangai, llega a Kazajistán, cruza territorio ruso, atraviesa Polonia y Alemania y por mar llega a Lisboa; el otro une Shangai, por mar arriba a Singapur, Colombo (en Sri Lanka) y por el Mar Rojo y el canal de Suez, pasando por El Cairo, atraviesa el Mediterráneo y finaliza su trayecto también en Lisboa.

La clave de este emprendimiento es la apertura del ferrocarril Transiberiano que, de ser un instrumento de penetración de los gobiernos de Moscú en territorios asiáticos, se ha transformado en un importante medio de transporte comercial entre las regiones que abarca su recorrido debido al abaratamiento que en los fletes importa este medio.

Cuando se decidió incluir a Pekín como punto terminal del ferrocarril que anteriormente finalizaba su recorrido en Vladivostok, se abrió una importante vía para reforzar el comercio bilateral a la vez que lo referente al turismo y a los intercambios culturales.

Como es evidente, tanto en lo que se refiere al nuevo trazado de la Ruta de la Seda como en lo que hace al gasoducto denominado “Siberia Power” destinado a abastecer de gas a China, el acercamiento entre las dos potencias es el resultado más notorio y que seguramente ha de condicionar la política exterior de Biden pues una de las claves de la estrategia de Trump para el caso de haber sido reelecto, era la de acercarse a Vladimir Putin para condicionar en lo posible la continuidad de la fase expansiva de China. Sobre esta cuestión volveremos cuando se analicen las probables orientaciones del Departamento de Estado.

2) China: la penetración en África.

La descolonización del “Continente Negro” se produjo en tiempos en que la “guerra fría” entre los EEUU y la URSS estaba en su apogeo. No es de extrañar que en muchos de los países africanos que alcanzaron un statusformalmente autónomo, la influencia anti-occidental de Moscú se hiciese notar de varias maneras, incluso alcanzando mediante partidos de inspiración comunista a formar parte de los gobiernos autóctonos luego del retiro de las administraciones coloniales. Angola, Mozambique, Etiopía, República Popular del Congo, Benín entre algunos más, fueron en tiempos coincidentes o sucesivos gobernados por partidos afines al comunismo soviético.

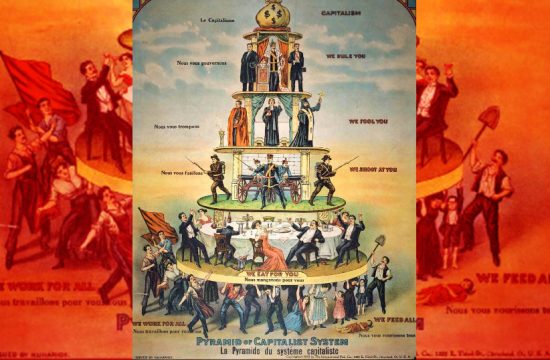

El colonialismo europeo en el continente africano iba unido a economías de enclaveque generaban un flujo de bienes provenientes de los recursos naturales existentes hacia Europa sin que este modus operandisignificara la aplicación de políticas “progresistas” vinculadas a procesos de promoción social y cultural de las poblaciones autóctonas.

Dadas estas condiciones, no es de extrañar que el repudio a los regímenes coloniales haya ido como de la mano al rechazo del capitalismo como sistema de organización de la sociedad. Así fue que, al mismo tiempo que se constituían regímenes afines al “socialismo real”, apareciesen versiones de un socialismo africano liderado por políticos como Juluis Nyerere en Tanzania, Modibo Keita en Mali, Leopold Senghor en Senegal, Kwame Nkrumah en Ghana y Sekou Touré en Guinea. Estos líderes fueron figuras destacadas en los procesos independentistas y, mientras el prestigio personal de esta generación de “próceres” se mantuvo en niveles altos, la idea de una Africa consustanciada con la cultura de la negritudpermitió alentar la esperanza de promover algún tipo de colaboración pacífica entre los gobiernos autóctonos y las antiguas potencias coloniales.

Esta expectativa no se concretó por motivos de variada índole entre los que hay que destacar la notable contradicción entre los límites políticos y jurídicos de los nuevos estados nacionales y la permanencia de la tribucomo forma de vinculación principal entre las poblaciones autóctonas. Esta confusión generá una multiplicidad de conflictos bélicos algunos de los cuales como el de hutus y los tutsis en la región de Ruanda y Burundi, fueron de una magnitud inesperada por los “expertos” europeos en política africana.

La degradación progresiva de los regímenes formalmente autónomos instalados en el proceso de descolonización, fue el antecedente necesario de la expansión de dictaduras que terminaron por frustrar la poco realista idea de reproducir en África sistemas políticos basados en los principios democráticos y republicanos a la manera europea. La proliferación de gobiernos como los de Theodore Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial; Paul Biyé en Camerún; Yowemi Kaguna Museveni en Uganda que también fuera gobernada por Idi Amín; Idriss Deby en Chad; Isaías Afewerki en Eritrea y Denis Sassou en Congo entre otros de menor duración, trajo como inevitable consecuencia una irrefrenable corrupción que se detectó por parte de organismos internacionales aportantes de fondos para ser utilizados en actividades de promoción social que eran sistemáticamente desviados hacia los patrimonios personales de los funcionarios de regímenes como los antes mencionados.

A este desalentador cuadro de violencia y degradación institucional, hubo que añadir la emergencia del islamismo radicalque no solamente provocó conflictos armados y terrorismo en los países árabes como Argelia, Túnez y Egipto sino que penetró en el África Sub-sahariana como lo demuestra el caso de Boko Haram cuyo objetivo declarado es la instalación de la sharia en una región de Nigeria para luego extender la dominación de un gobierno afín al ISIS en territorios pertenecientes a Camerún, Chad, Níger, Mali y Benín.

Sobre este cuadro general se fue desenvolviendo la penetración china en el continente negro. Como es evidente, China contaba a favor de su política expansiva con una imagen general exenta del estigma del colonialismo. Además de esta ventaja histórica, China contó con el fracaso, casi total, de las iniciativas tendentes a instalar en el África negra sistemas democráticos y republicanos como los vigentes en Occidente. Pekín no tuvo reparo alguno en establecer vínculos económicos con los gobiernos autóctonos que emergieron una vez concluido el ciclo independentista.

3) La metodología de China en África: lecciones que nos deja.

Existe consenso en considerar a la Conferencia Sino-Africana convocada por China en Octubre de 2000 como el punto inicial del “desembarco” – real y efectivo- del gobierno de Pekín en África. Previamente, la inteligencia china exploró la probable receptividad de las sociedades africanas respecto del tipo de inversiones directas que la potencia asiática tenía “en carpeta” para destinarlas a una población que, aun salvando innegables diferencias tribales, religiosas y pseudo-ideológicas, ofrecía un panorama en el que se podían detectar oportunidades poco frecuentes en materia de recursos naturales, minerales y petróleo que requerían para su explotación no solamente instrumentos tecnológicos adecuados, sino también recursos humanos aptos para la tarea.

La reconocida inestabilidad política de los gobiernos africanos en el poder luego de completado el ciclo independentista, sin duda contribuyó a disminuir el interés europeo para involucrarse en actividades económicas sujetas, en la mayor parte de los casos, a influencias perturbadoras provenientes de revoluciones, guerras civiles, conflictos fronterizos y guerras abiertas entre países de la región sub-sahariana, situaciones éstas demasiado frecuentes para los standardseuropeos de protocolos de inversión de capitales de magnitud importante en actividades que requieren tiempos extensos de permanencia.

También se considera que el régimen capitalista pero no democrático a la manera europea imperante en China, ha beneficiado su expansión puesto que no han existido reparos de tipo ideológico para llevar adelante relaciones amistosas con gobiernos extranjeros que tampoco se constituyen y perduran respetando los principios políticos y jurídicos que los EEUU y la C.E sostienen y hacen parte de sus relaciones internacionales.

Por otra parte, el “desembarco” de China en África alcanzó proporciones significativas luego que Deng Xiao Peng, desde 1978, introdujeron reformas de fondo en la estructura y el funcionamiento de la economía productiva y de las finanzas chinas. Al incrementarse notablemente las tasas anuales de crecimiento del PIB – 9% anual por más de una década- no solamente China dispuso de fondos suficientes para promover inversiones de magnitud en emprendimientos localizados fuera de sus límites geográficos, sino que el despliegue de los factores que impulsaron ese crecimiento acelerado del PBI a su vez requerían la importación de insumos para las industrias en pleno desarrollo, a la par que los recursos humanos socialmente promovidos y capacitados técnicamente para asumir las tareas propias de la innovación tecnológica, aumentaron sus consumos básicos – sobre todo de alimentos- que el país no alcanzaba a satisfacer en su totalidad. Lo mismo puede decirse del petróleo y de otros combustibles así como de ciertos minerales estratégicos que, como el cobre, necesitaban ser importados desde el exterior.

Además de su ya mencionada ventaja como potencia “no colonialista”, China se benefició de su presentación como “no belicista” y “benigna” que ha decidido utilizar los intercambios comerciales y las inversiones de capital en áreas específicas de la economía como instrumentos a fin de establecer relaciones beneficiosas para todas las partes involucradas. En efecto: China luego de los desastrosos resultados de la invasión militar de Viet Nam acometida en 1979, evitó involucrarse en acciones bélicas abiertas sin por ello dejar de sostener disputas esporádicas en el Mar de la China con sus vecinos vietnamitas.

En esta línea de pragmatismo ideológico, los estrategas chinos, hasta la actualidad, han logrado estructurar un órgano de cooperación sino-africano denominado FOCAC que ha desempeñado un rol decisivo en cuestiones de comercio exterior, inversiones y promoción de recursos humanos mediante la transferencia de conocimientos técnicos a fin de contar con mano de obra autóctona para llevar adelante emprendimientos de cierta significación. El Foro para la Cooperación entre China y África, congregó inicialmente a 44 países africanos y a 17 organizaciones regionales y produjo la llamada “Declaración de Beijing” que funciona como carta fundamental para el desarrollo de las relaciones comerciales y de las inversiones chinas en África.

El innegable éxito de la política expansiva de China en África, se debe, en gran parte, a que los chinos no interfieren en los permanentes conflictos, tanto internos como externos, protagonizados con frecuencia por gobiernos que, como se dijo, están lejos de ajustar sus administraciones a las pautas occidentales en materia de democracia y gestión republicana de los asuntos públicos. Esta conducta les ha permitido continuar con emprendimientos e intercambios a pesar de las peripecias, muchas veces con despliegues bélicos, que se suceden en el África tanto en los países con poblaciones de raza negra como en los habitados por etnias de procedencia árabe.

Luego de inaugurado el ciclo de cooperación previsto en la creación de la FOCAC, los países sub-saharianos comenzaron a crecer a un ritmo promedio del 5% anual. El trípode basado en el comercio bilateral, inversiones en la explotación de commoditiesy “cooperación” sobre todo en materia de tecnología agrícola, ha funcionado de manera más que aceptable. Hacia 2005, China había desplazado al conjunto de naciones europeas como principal socio comercial de África y en 2009 también a Estados Unidos. Si bien es cierto que China importa de África bienes con escaso valor agregado y exporta manufacturas, la escasa capacitación de la población sub-sahariana para incorporarse como mano de obra calificada a la actividad industrial, hace que este paradigma propio del intercambio desigualopere como sustento de una asociación que, en principio, resulta beneficiosa para ambas partes. (Win-Win) Y si bien el 60% de las exportaciones chinas se dirigen a sólo seis países (Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Argelia, Marruecos y Benín) y las exportaciones procedentes de África con destino a China en un 70% provienen de sólo cuatro países – Angola, Sudáfrica, Sudán y la República del Congo- lo cierto es que los “socios menores” funcionan como “una periferia necesaria” para impedir que la concentración de los intercambios en pocos países deteriore la idea de una “verdadera asociación continental” (Cfr. Mbuyi Kabunda en “África y la Cooperación Sur-Sur”)

Es en materia de las inversiones chinas en África lo que ha generado preocupaciones geopolíticas en Occidente. Las áreas en las que capitales de origen chino se han desplegado preferentemente son: extracción de materias primas (principalmente petróleo) telecomunicaciones e infraestructura vial y ferroviaria, que se consideran “de alto impacto estratégico” (Cfr. Clyde Barrington en “China en el Mediterráneo”). Se calcula que para 2019 el monto total de la inversión china en África había alcanzado los 100.000 millones de dólares, partiendo de los 900 millones en el año 2000.

Como es fácil de comprender, los cargos directivos en los emprendimientos dependientes de la inversión de capitales de origen chino son ocupados por técnicos y administradores provenientes de la potencia asiática. Si bien una opinión muy generalizada en Occidente sostiene que los chinos replican en África un modelo “neocolonial”, hasta ahora tanto el “intercambio desigual” como la dirección técnica y administrativa de las empresas dedicadas a las distintas actividades financiadas con fondos provenientes de China, no han representado obstáculos para la consolidación del ciclo expansivo de China en África.

Lo cierto es que lo que más ha preocupado a los gobiernos de la Comunidad Europea, más allá de la pérdida de mercados para la exportación de sus productos y del acceso a commoditiesa bajos precios, tiene que ver con las inversiones chinas en la economía real de los países africanos. Se calcula que en las aproximadamente 10.000 empresas regenteadas por directivos chinos, se han radicado en los países receptores de inversiones originadas en China más de 250.000 trabajadores de ese origen. Por otra parte, se ha advertido que esos mismos países africanos han incrementado de tal manera su deuda pública con China, que técnicamente se la considera impagable lo cual abriría las puertas para que aparezcan formas, más o menos veladas, de ingerencia china en las políticas públicas de los países más endeudados.

Por último, en la segunda década del siglo XXI, se produjo un incipiente retorno de Rusia a un continente que fue escenario de importantes operaciones políticas y bélicas protagonizadas por la URSS durante el ciclo de des-colonización del África negra. Las aspiraciones de Vladimir Putin a este respecto se vieron alentadas por la orientación que Donald Trump imprimiera a su política exterior que Moscú creyó, con fundamento, que sería, básicamente, de contenciónde la expansión china en África y América Latina. La derrota de los republicanos fue asumida por Putin como un obstáculo, por ahora insalvable, para equilibrar el balance de poder con Pekín hasta el punto de hacer decir a Jalifa Hafter – el líder del Ejército Nacional Libio- que “probablemente Biden hará que Rusia no tenga otra opción que subordinarse a los chinos en aquellas cuestiones que son potencialmente conflictivas como las que existen en el continente africano”.

(Continuará: “La expansión china en América Latina”)