“Hubiera comprendido muchas cosas si no me las hubieran explicado”

Stansilas Jerzy Lec.

Desde principios del siglo XXI, se ha expandido un fenómeno multifacético que, a mi modo de ver, posee un significado trascendental puesto que sus consecuencias afectan a todo el universo de las relaciones sociales a partir de un cambio fundamental en la manera como los individuos construyen su archivo sapiencial.

Siempre nos ha llamado la atención un hecho irrefutable: la convivencia “pacífica” en el saber de las personas de creencias exentas de la necesidad de validación experimental con conocimientos a los cuales se les exige la prueba de la verdad. Esta situación – que no ha impedido el formidable progreso científico y tecnológico a partir de la Segunda Postguerra- ha generado muchas y variadas confrontaciones en el campo de la psicología cognitiva. Pero el señalado equilibrio entre creencias y conocimientos, no sólo no se ha quebrado sino que fue transformándose en el sustento de la conciencia que del mundo exterior y de sí mismo poseen los individuos que componen la sociedad de masas urbana.

Ahora bien; en la misma medida en que la sociedad ha ido absorbiendo una cantidad progresivamente mayor de información proveniente del desarrollo acelerado e inexorable de las redes sociales vigentes en internet, el rubro de las creencias se fue ampliando en detrimento del propio del conocimiento provisto por la experiencia personal. Era evidente que al diluirse las fronteras espaciales y temporales que obstaculizaban el tráfico de información- lo cual lógicamente redunda en un más fácil acceso a noticias provenientes de las más remotas regiones del planeta- las gentes se fueron acostumbrando a tener por ciertas no solamente noticias a las que nunca antes pudieron acceder, sino también que, por un efecto de contagio, se fue afianzando el hábito de tomar como hechos experimentados los datos difundidos por los medios de comunicación de masas aun cuando algunos de estos datos anteriormente formaban parte de los conocimientos adquiridos por medio de experiencias personales. De tal manera, la información mediáticamente aprehendida se instaló como una tercera fuente del saber dotada de una fuerte tendencia expansiva.

En busca de la experiencia perdida.

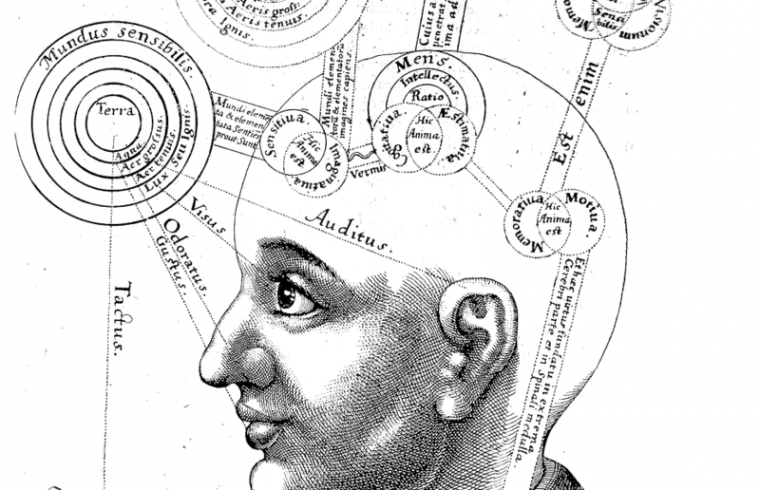

En las sociedades tradicionales, la experiencia personal era la principal fuente de conocimientos de las personas. Claro está que la cantidad de hechos susceptibles de ser conocidos era sumamente escasa y se limitaba a un espacio apenas más extenso que la aldea donde se habitaba. Además, el influjo de las creencias, sobre todo religiosas, era más eficaz que el existente en la sociedad urbana de masas. En tiempos de la Ilustración se consideraba que las experiencias personales constituían “un conjunto de modificaciones ventajosas incorporadas a la conciencia individual por medio de los sentidos” (Cfr. W. Iwanowsky transcribiendo a David Hume). Por su parte Víctor Delbos en “Notion de l’éxperience dans la philosophie de Kant” expresa: “digo que la experiencia suministra conocimientos y no solamente nociones de hechos materiales, porque lo propio de la experiencia es tener un valor probatorio y presentar vínculos regulares que permiten formar ideas sobre la reiteración de los fenómenos observados e incorporados como conocimientos a la conciencia individual de las personas”.

En el restringido paradigma del conocimiento adquirido a partir de la conexión de la mente del individuo con los fenómenos exteriores a su conciencia, lo percibido se consideraba como verdadero puesto que procedía de un ejercicio sensorial. Si se dudaba de la experiencia, resultaba necesario poner en duda la probidad de los sentidos a través de los cuales el conocimiento de los hechos había sido aprehendido por la conciencia. Cuando las representaciones de los hechos además se consideraban organizadas por procedimientos racionales, la valoración de lo experimentado alcanzó su nivel más alto y el empirismo se transformó en el fundamento de las ciencias físicas y naturales.

A medida que se expandía la sociedad de la información, lo experimentado en los términos antedichos sufrió dos tipos de decadencia: uno, la confrontación con lo informado mediáticamente resultó en una devaluación de la experiencia personal debido a las restricciones de tiempo y espacio que le eran inherentes y, dos, la materia misma de lo experimentado por los individuos a lo largo de sus vidas, resultaba insignificante frente a la trascendencia, importancia intelectual de lo informado por los medios de comunicación de masas. El hombre bien informado se impuso al hombre experimentado. Se ha dicho en relación al posicionamiento del individuo respecto de la información mediáticamente adquirida, que ésta cumple una disfunción narcotizante “…pues actúa en el sentido de estimular la creencia de participación en los acontecimientos informados, siendo que en realidad ejerce un influjo paralizante pues aunque se llegue a conocer los problemas, impide las acciones tendentes a resolverlos” (Cfr. Ch. Wrigth en “Comunicación de masas”. Ed. Paidós Bs.As. 1965)

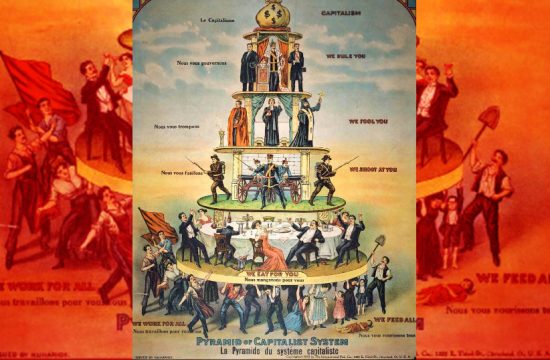

Las dificultades de los individuos para comprobar la veracidad de la información recibida a través de los medios eran prácticamente insalvables cuando las noticias daban cuenta de hechos sucedidos en regiones remotas o versaban sobre cuestiones inaccesibles por referirse a fenómenos ocurridos en áreas reservadas a “expertos”, “científicos” y “tecnócratas”. Algo parecido sucede con los hechos producidos en los centros de poder económico, social o político. Los individuos “de a pie” sólo funcionan como receptores pasivos de los mensajes previamente procesados por los comunicadores sociales que actúan como voceros de dichos centros de poder.

Sin embargo, existen hechos que revisten singular importancia para la vida de las personas “comunes” que sí pueden ser objeto de conocimiento a través de la experiencia personal. Más allá de los casos vinculados a las prácticas referidas a las cuestiones triviales que hacen al acontecer cotidiano, los individuos establecen relaciones cognitivas precisas e incuestionables con dos fenómenos que les afectan de manera permanente y que hacen a la calidad de la propia vida y la de sus familias: el salario – y otras remuneraciones que perciben- y los precios que deben abonar por lo que consumen.

En tanto los fenómenos macroeconómicos son ajenos a la experiencia de la mayoría de la opinión pública, la cuestión de los ingresos individuales y del grupo familiar y lo referente a los precios al consumidor que se deben solventar con esos ingresos, pertenecen al ámbito de la microeconomía y son pasibles de ser directamente experimentados por los ciudadanos que trabajan y consumen. Es decir, todos menos los rentistas y los formadores de precios, que suelen ser las grandes corporaciones, puesto que los pequeños y medianos empresarios deben considerarse como formando parte de la masa de quienes, aun habiendo invertido un capital en sus fábricas, talleres o comercios, suelen ser sujetos pasivos de las decisiones macroeconómicas de los factores de poder económico y financiero y de los gobiernos que actúan como gestores de sus intereses.

Se debe entender que entre el ciudadano que percibe hechos que ocurren casi por completo fuera de su capacidad de decidir y aquéllos que poseen los atributos de poder que les permiten experimentar a partir de experimentos que son producto de su voluntad en cuanto a su creación y por eso mismo sometidos a su control, existe una diferencia esencial: en tanto las experiencias que inciden sobre los sentidos se les imponen en general como producto de su alienación respecto de los poderes económicos, sociales y/o políticos, los experimentadores, sean éstos científicos, empresarios o gobernantes no sólo conocen los procedimientos para establecer los paradigmas de cada experimento, sino que también poseen la capacidad de manipular, difundir u ocultar sus resultados. Consideramos que ésta es una diferencia esencial y una de las claves para discernir cómo se encuentra distribuido el poder real en cada sociedad.

Estas experiencias que se producen cuando se perciben los ingresos y cuando se acude a los supermercados donde se concentran las ventas de artículos de primera necesidad, impulsan al sujeto a comenzar un proceso de crítica de la información conocida a través de los medios de comunicación de masas. Cuando se toma conciencia de que los ingresos, sean salarios, jubilaciones, honorarios profesionales, pago de servicios prestados sin relación de dependencia, changas, etc. han sufrido una pérdida de valor en relación a la modificación al alza de los precios de los bienes que es necesario adquirir para la propia subsistencia y la del grupo familiar, es inevitable que se produzca una alteración de la actitud pasiva que los ciudadanos comunes tienden a adoptar frente a sucesos que le son total o relativamente ajenos. Por otra parte, cuando los fenómenos derivados de la inflación alcanzan una gravedad muy significativa, los medios de comunicación, incluso los más influyentes, comienzan a publicar notas en las que, al mismo tiempo de informar sobre los números involucrados en el proceso inflacionario, ensayan explicaciones acerca de las causas de este proceso.

Según lo expresan los economistas ortodoxos, se deben incluir también entre los sujetos cuya actividad forma parte de la microeconomía, a todos los empresarios que toman decisiones respecto de sus empresas tanto en lo que hace a la inversión de capitales como en lo relativo al acceso al mercado a través de la oferta de su producción. Sin embargo, en comparación con la inexperiencia de trabajadores y consumidores que no disponen de información directa de los hechos que inciden en su nivel de vida cotidiana, los empresarios, por la índole de su actividad, se ven compelidos a obtener información lo más precisa posible sobre los hechos macroeconómicos que afectan en forma directa la marcha de sus negocios y sus expectativas de ganancias y de futuras inversiones. La complejidad de los procesos informativos que son necesarios para no equivocar la orientación de los negocios empresarios, los separa de los trabajadores y consumidores cuyas experiencias directas son restringidas como fuente de conocimientos en materia económica. Por esta razón, sus comportamientos no son materia de análisis en este contexto. En una economía estructurada sobre un patrón de competencia oligopólica también se puede observar una concentración excesiva de la información correctamente procesada de manera tal que sólo las grandes corporaciones operan sobre la base de datos que han superado el filtro de la falsabilidad a lo Karl Popper.

De lo que llevamos dicho se desprende fácilmente que la percepción directa del valor del salario y del precio de los bienes de consumo general, constituye la fuente de conocimientos más segura para quienes funcionan en la economía como sujetos pasivos en cuanto a los ingresos y como sujetos activos como consumidores en tanto cuanto posean la capacidad de optar en lo que hace a la cantidad y a la calidad de los objetos consumibles. Y si bien en materia salarial nuestro régimen de convenios colectivos y de fijación de los salarios por medio de paritarias por rama de actividad de alguna manera aproxima al trabajador al proceso de formación de los salarios, de todos modos son los representantes sindicales de los trabajadores y no las asambleas en los lugares de trabajo los que negocian y acuerdan con la empresa privada y, en su caso, con el estado, el escalafón laboral y el nivel salarial correspondiente a cada posición escalafonaria.

Cuando el ciudadano que depende de su trabajo personal para “ganarse la vida” y cuando el que sólo percibe ingresos provenientes de la seguridad social se enfrentan con un fuerte desequilibrio entre los salarios y jubilaciones y los precios de los bienes y servicios necesarios para la propia subsistencia y la del grupo familiar, lo que sucede es una desvalorización de la información mediática y una consecuente revaloración de la experiencia personal. Se inicia, en este punto, un proceso consistente en la búsqueda del origen de sus angustias económicas, búsqueda que lleva implícita la de saber quién o quiénes son los responsables de que la vida cotidiana se haya transformado en una especie de tormento que se juzga, razonablemente, como inmerecido.

La recuperación y revalorización de la experiencia a partir de la comprobación de estar incluido en un proceso de dinámica social descendente a causa de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos (algo cuasi permanente en la Argentina) influye muy especialmente en los sectores medios y debería razonablemente despertar una conciencia crítica respecto de los medios de comunicación de masas y de los mensajes contenidos en la propaganda política difundida por los gobiernos.

Lo que se encuentra en el centro de estos procesos incipientes de crítica de la información difundida por los medios masivos de comunicación, es el nivel cultural de las personas que experimentan cómo sus niveles de vida y de consumo se encuentran constantemente sometidos a una presión “hacia abajo”. El análisis del comportamiento social y político de estos sectores demuestra que entre la resignación, la impotencia y la rebeldía se extiende un vasto espacio poblado de dudas, incertidumbres y también, como lo hemos tratado en otro contexto, de miedo. De miedo a las represalias provenientes de los que remuneran sus trabajos y/o de los gobiernos que deben ocultar la dinámica de los procesos sociales con rumbo descendente en la escala social.

Pandemia: la experiencia otra vez confiscada.

Hubo quienes supusieron que a partir de experiencias inflacionarias como las que afectaron a la Argentina, los individuos, la población en general, partiendo del deterioro “experimentalmente” comprobado del valor adquisitivo de los ingresos, alcanzaran a establecer una conexión racional entre la presión hacia abajo en la escala social que ello implicaba y los fenómenos macroeconómicos que son la causa eficiente de dicha presión.

Esto, lamentablemente no sucedió. Los medios de comunicación de masas instalaron en la opinión pública la idea de que la inflación obedece a causales múltiples, entre ellas lo que denominaron la puja distributiva según la cual la propia acción de los sindicatos en pro de obtener mejoras salariales en detrimento de las oportunidades de inversión, es lo que determina el crecimiento de los precios provocado por el aumento de los costos laborales. De esta manera, serían los propios asalariados quienes estimulan el alza de los precios al consumidor lo cual, a su vez, se afirma, conspira contra el ahorro y, consiguientemente, contra la inversión.

Del lado de los economistas “ortodoxos” se sostiene que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario originado en la emisión de moneda carente del suficiente respaldo en la producción de bienes y servicios, insuficiencia que a su vez incide directamente sobre la balanza comercial lo que provoca deficits constantes que estimulan tanto la emisión monetaria como el endeudamiento de los gobiernos federales y provinciales.

Lo cierto fue que la recuperación de la experiencia como fuente de un más certero conocimiento de los procesos económicos, sociales y políticos, no produjo resultados que permitieran mejorar la eficiencia de las instituciones que constituyen los aparatos administrativos del Estado, situación esta que generó las condiciones propicias para la transformación de la democracia clásica en una democracia posicional , es decir, la que funciona sobre la base de tomas de posición ocasionales y oportunistas por parte de los partidos y de los políticos profesionales.

Ahora bien; antes de la declaración oficial de la irrupción de la pandemia en nuestro país – en los primeros días de la administración de Alberto Fernández- la situación económica proveniente de las decisiones del gobierno de Cambiemos estaba caracterizada por una alta inflación, un desmedido endeudamiento en dólares (con bonistas privados y el FMI) creciente desempleo y pobreza y fuerte incidencia del asistencialismo – “planes” y subsidios- con obvio influjo en el déficit fiscal. Sobre este deplorable panorama se abatió el COVID 19 y su secuela inevitable: la cuarentena, denominación edulcorada del aislamiento obligatorio con suspensión de duración indefinida de las actividades juzgadas como “no esenciales” que eran prácticamente todas las que contribuyen a conformar el PBI.

Desde febrero de 2020 hasta estos primeros días de marzo de 2021, salvo el arreglo de la deuda con los acreedores privados, todos los indicadores económicos continuaron exhibiendo un sostenido deterioro. De esta manera, aquellas experiencias que daban cuenta del creciente distanciamiento entre los niveles de ingresos de la población y el de los precios de los bienes necesarios para la subsistencia y reproducción de la sociedad – salvo la incidencia del “congelamiento” de las tarifas de los servicios públicos- se vieron ratificadas y potenciadas por las derivaciones del aislamiento obligatorio – tal como la supresión de la enseñanza presencial en todos sus niveles- y el lógico temor a los contagios y la muerte provocados por la expansión del virus en todo el territorio nacional.

¿Cuál fue el impacto de la pandemia sobre la experiencia personal de la población? La respuesta es obvia: la gente pasó a depender de manera prácticamente absoluta de la información difundida por los medios de comunicación de masas. En la misma medida en que el miedo a los contagios, a enfermarse gravemente y a morir se iba generalizando en la población, se pudo observar un fuerte aumento de la ansiedad por “saber algo más” sobre las características y la expansión de la peste.

Ese “algo más” comprende tanto la búsqueda de datos sobre los síntomas de la enfermedad, los procesos que desembocan en situaciones que ponen en peligro la vida de las personas, así como sobre la existencia de medios eficaces para impedir los contagios – vacunas- o de medicamentos aptos para “curar” – o por lo menos mitigar- los efectos de haber sido infectado por el virus. Todos estos conocimientos sólo excepcionalmente proceden de experiencias personales. Salvo los casos de contagios en el grupo familiar o de amigos muy cercanos, la información sobre los efectos físicos y psíquicos de la infección viral procede de los medios de comunicación de masas. Menos accesibles todavía, los datos estadísticos sobre cantidad de contagios, muertes, gestión sanitaria pública, efectividad de las vacunas y campañas de vacunación, etc. sólo están disponibles en el espacio mediático. Los ocultamientos, falsedades a designio, contradicciones, interpretaciones sesgadas provenientes de los gobiernos, presuntos expertos y de los mismos laboratorios fabricantes de vacunas y medicinas presuntamente aptas para combatir los peores efectos de la infección viral, han sido, hasta ahora mismo, lo más frecuente y reiterativo. Dada esta situación general, es lógico que las experiencias personales se desvaloricen en cuanto a tales, sea que se refieran a la microeconomía (ingresos y precios al consumidor) o a otras cuestiones que, como las que se presentan en el ámbito vecinal, suelen ser objeto de conocimiento directo por el individuo.

Sin embargo hay un área del conocimiento suficientemente próxima a la propia de la pandemia que sí puede ser – y de hecho lo es- objeto de aprehensión directa – sin intermediación de la información mediática: la violencia delictiva apuntada contra la vida y/o la propiedad de los ciudadanos, lo que se conoce bajo la denominación light de sensación de inseguridad.

Entre ambos peligros, el de contagiarse el virus y de ser víctima de un delito, existe una conexión evidente: el individuo en concreto es el protagonista de una situación en la que bien puede correr peligro la propia vida. Pero también se da una diferencia de la máxima importancia: en tanto la “inseguridad” bajo cualquiera de sus formas está disponible para cualquier observador pues se manifiesta visiblemente en su entorno, el coronavirus no es cognoscible por ninguno de los cinco sentidos humanos

Si bien es cierto que muchos individuos han tenido contacto con personas infectadas y han podido comprobar de visu cómo les afectaban los síntomas de la enfermedad, todo lo referente a los métodos diagnósticos, tratamientos, vacunas, modos de lograr una cierta inmunización, persistencia de efectos patológicos luego del alta otorgada a partir de análisis de diverso tipo, todo este conjunto de datos, sólo resulta accesible a través de los medios de comunicación. La experiencia personal en esta materia es de reducidos alcances y difícilmente proporcione los medios necesarios para generar un pensamiento crítico respecto de la información mediáticamente difundida.

Conforme lo expuesto, las clases de experiencias que válidamente pueden producir conocimientos certeros – ingresos v.s precios al consumidor e inseguridad- son negativas dicho esto en el sentido de no proporcionar satisfacciones a los individuos que las han “experimentado” sino, por el contrario, sentimientos de ansiedad, angustia, incertidumbre y, más próximamente, de peligro. Peligro de no disponer de los medios económicos para el sustento de sí mismo y del grupo familiar: peligro de ser víctima de un asalto que puede engendrar, además de la pérdida de dinero o de algún bien material, una amenaza cierta a su integridad física.

Con la pandemia ocurre, en verdad, algo paradójico. Si bien se la presenta como una catástrofe para la salud colectiva, los medios de comunicación de masas que reproducen las ideas y mensajes de gobernantes, expertos médicos y de directivos de los laboratorios farmacéuticos dedicados a fabricar vacunas, difunden informaciones alentadoras sobre la capacidad de los estados, los científicos y las empresas del ramo de la sanidad para controlar primero y erradicar luego los peores efectos de la infección. Por otra parte, el mito del origen de la peste en un mercado donde se vendían y consumían murciélagos, pangolines,serpientes, san zhi (no los pidan nunca: son ratones rebozados en miel) y otras alimañas caras a los gourmets chinos – mercado próximo al laboratorio dedicado a la experimentación con virus y bacterias en la ciudad de Wuhan- contribuye a sembrar la idea de que no ha habido ningún tipo de acción deliberada o negligencia por parte del gobierno de Xi Ping para contaminar a todo el planeta con una especie letal de arma biológica. Por el contrario, China aparece en los medios como un desinteresado benefactor de la humanidad, fabricando y vendiendo a bajo precio vacunas, respiradores, barbijos, tests y cuanto elemento sea útil para combatir al COVID 19 y sus mutaciones. Cualquier otra versión sobre el origen de la pandemia, es expuesta en los medios como meros productos de teorías conspirativas y, a veces, asimiladas a disparates del tipo del terraplanismo.

De acuerdo a este panorama, la pandemia, a la par que enferma y mata, es la causa eficiente de noticias alentadoras que buscan – y en gran medida lo consiguen- sacar a la luz del día sentimientos de esperanza, optimismo y bienestar futuro… una vez que las vacunas acaben con los contagios. Lo notable es que no hay otras buenas noticias que difundir. Las que provienen de la economía son de tintes y contornos funestos. Las cuarentenas prolongadas han generado desequilibrios tanto físicos como psíquicos y estos resultados deplorables hay que ponerlos en el debe de gobernantes que fluctúan entre la perversidad y la incompetencia. Pero, a la vez, cuando se levantan prohibiciones y se autorizan actividades que tienden a relajar el confinamiento, una parte no insignificante de la población recibe los retornos parciales a la “normalidad” como bendiciones producto de los avances científicos logrados frente a la ofensiva del virus.

Conclusiones.

Tanto en lo que hace a la derrota electoral y la demonización de Donald Trump por parte de los más importantes medios de comunicación de masas como en lo que se refiere al origen, desarrollo y prognosis respecto de la pandemia, lo que resalta de manera incuestionable es la preeminencia lograda por los operadores mediáticos que han logrado ocultar, deformar y/o interpretar sesgadamente hechos de la mayor importancia, hechos a los que la opinión pública sólo puede acceder a través de la prensa escrita, la TV o las corporaciones que administran y operan en la web.

A nuestro entender, nos encontramos ante los inicios de una nueva edad cultural cuya nota distintiva es la devaluación de las experiencias personales en beneficio de la información previamente procesada por los medios. Es evidente que en dos procesos de la máxima importancia histórica tales como la derrota de Donald Trump frente a un candidato nominado antes de la expansión planetaria del coronavirus “para perder” y todo lo informado en relación a la pandemia misma, los medios de comunicación masivos han tenido y tienen una intervención decisiva y excluyente.

Como se recordará, en notas anteriores hemos diferenciado tres espacios en los que se desenvuelven los conflictos de poder: el institucional, el mediático y la calle (las movilizaciones en lugares públicos, sean éstas violentas o pacíficas). Con la irrupción de las llamadas redes sociales, el peso específico de los medios de comunicación tradicionales se fue debilitando en beneficio de la calle y, por supuesto, de la multiplicidad y consiguiente confusión generada por el acceso casi irrestricto de operadores individuales o grupales a dichas redes. Difundir ideas e informaciones en blogs,twitts páginas web, facebook, instagram y tantos otros sitios que pueblan internet, resulta mucho más sencillo que ejercer el venerable derecho constitucional de “publicar sus ideas (las de “todos los habitantes de la Nación”) por la prensa (Cfr. Art. 14 de la Constitución Nacional) Este derecho en tiempos de Alberdi, se limitaba a la prensa escrita pues, como es obvio, no existían otros medios de difundir ideas e informaciones que el periódico de papel cuya subsistencia, hoy por hoy, se considera gravemente amenazada.

Lo que se ha podido comprobar en los casos de la elección presidencial norteamericana y de la pandemia, es una importante recuperación del poder mediático. Esto significa que el archivo sapiencial de cada individuo se integrará con una mayor cantidad de información proveniente de los medios en relación con lo aprendido por otras vías: la experiencia personal, lo derivado de experimentos, es decir, de situaciones metodológicamente controladas y lo conocido a través de exposiciones provenientes de fuentes científicamente autorizadas. En tanto las experiencias ordinarias en las cuales los hechos preceden al saber, en los experimentos, entendidos como situaciones creadas voluntariamente por los experimentadores, el saber antecede a los hechos.

Sin embargo, en la medida en que la información mediática persiga objetivos económicos, políticos o culturales predeterminados por los factores de poder influyentes en las corporaciones que predominan en los medios de comunicación de masas, una parte significativa de la población es posible que asuma una posición de alerta a fin de confrontar dicha información con lo que realmente esté ocurriendo en la sociedad.

En tanto el impacto proveniente de un outsider como Trump puede irse diluyendo en la misma medida en que el así llamado “tercer gobierno de Barack Obama” (el de Joe Biden) obtenga siquiera un moderado éxito, los efectos de la pandemia en todo el planeta serán indefectiblemente más duraderos. En lo que se refiere a los cambios derivados de la peste, los éxitos que pueden lograr los gobiernos, las empresas dedicadas a la fabricación de vacunas y lo que los medios puedan informar sin incurrir en constantes contradicciones y sin arredrarse ante la necesidad de recurrir a las fake news para sostener el relato de la infalibilidad de la ciencia frente a cualquier peligro proveniente de la naturaleza, la cuestión se presenta como mucho menos favorable. Como sucede con la “inseguridad” a partir de la expansión de la violencia criminal, paulatinamente las personas comenzarán a advertir la contradicción entre el evangelio vacunatorio y la persistencia de los contagios masivos.

Por otra parte, más allá de la enconada y un tanto obscena batalla entre los laboratorios farmacéuticos en pos de obtener ganancias exorbitantes a partir de haberse instalado en la opinión pública la convicción de que solamente la vacunación podrá extinguir las patologías derivadas del coronavirus, la comunidad científica, la ciencia, también estará sujeta a pruebas difíciles de superar. La preeminencia lograda por la ciencia en detrimento de las creencias religiosas, se debe al acelerado progreso tecnológico que, a la par de revolucionar los sistemas de comunicaciones, pudo, al mismo tiempo, lograr avances que han permitido hacer crecer la esperanza de vida de las personas. Se piensa que detrás del teléfono celular existe una legión de científicos que son quienes con sus conocimientos posibilitan el tránsito desde lo abstracto de la ciencia a los adelantos tecnológicos y de ahí a la economía. Pues bien: si con las vacunas no se consigue “frenar” al virus y sus mutaciones, también la ciencia será puesta en entredicho. Lo cual ha de generar, como ya ha sucedido en otras edades históricas, un vacío cultural que, de prolongarse, indefectiblemente ha de generar cambios profundos en el balance del poder a escala mundial.