Puntos de partida para definir el perfil y plan de carrera en las fuerzas de seguridad.

I).-ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE POLÍTICA CRIMINAL

Trascurre el tiempo y los profesionales seguimos debatiendo sobre política criminal. Es incuestionable a esta altura reconocer la responsabilidad que tiene el Estado para ejercer la potestad punitiva, sin embargo, como una constante, observamos la ausencia de políticas criminales integrales y los objetivos que en las distintas etapas se deberían alcanzar, en forma armónica en oportunidad de atender a la prevención en sus tres estadios (primaria, secundaria y terciaria). ¿Quién se atreve a definir cuál fue la política criminal argentina en los últimos 30 años? Si creemos que las modificaciones al código de fondo, o a los códigos procesales, la creación de policías municipales, o la compra de patrulleros o la instalación de cámaras resuelven el problema, estamos equivocados.

Las Organización de las Naciones Unidas, ha sostenido que la política criminal, “es aquella que con el fin de lograr el desarrollo del país y sus nacionales contribuye a la protección de los valores y normas básicas de la sociedad”,y por su importancia requiere la activa participación de los tres poderes del Estado, los que previamente, tras exhaustivos análisis y estudios interdisciplinarios, fijarán su rumbo y alcances.

El mismo Organismo Internacional[1]ha venido destacando que en la mayoría de los países latinoamericanos el problema existente radica en la ausencia de políticas criminales integradas y en la implementación de acciones parciales y segmentadasy, pone como ejemplo de ello, el caso de los países donde el hacinamiento y el retardo de justicia alcanzan deterioros profundos, en los cuales se aplica el acento en la adopción de normas penales y de procedimiento penal consideradas en sí mismas, sin referencia alguna a las posibilidades de implementación y/o ejecución concreta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Los “Principios Rectores en Materia de Prevención del Delito y Justicia Penal” de las Naciones Unidas, aconsejan que debe contarse con un enfoque global, intersectorial e integrado, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, basado en evaluaciones y previsiones fidedignas, en las tendencias socioeconómicas presentes y futuras incluida la de la delincuencia, y en estudios de las repercusiones y consecuencias sociales de las decisiones en materia de políticas[2].

Probablemente la falta de coherencia legislativa, los cambios abruptos ¿o ausencia? de políticas específicas y las contramarchas que marcan la historia del tema analizado, hayan hecho posible que, cada uno de los partidarios de las ideas duras o de las más humanistas, brinden respuestas preconcebidas a los interrogantes y desafíos que presenta la criminalidad, pues las discusiones ideológicas poco sirven a la hora de resolver el problema a la sociedad.

Tras haber transitado el camino del estudio y trabajo en el campo penitenciario por más de 40 años, puedo afirmar que resulta imposible determinar en qué se sustentaron las variables de la política criminal y que, las medidas adoptadas respondieron por lo general a satisfacer momentáneamente a ciertos grupos de la opinión pública (la cual reacciona influenciada por sus emociones cambiantes), en especial ante la comisión de hechos de violencia conmovedores, para volver atrás cuando acontece el olvido social de esas circunstancias que motivaron el endurecimiento de ciertas políticas. Esas decisiones repetidas en el tiempo, que tienden a dar respuestas a la opinión pública escandalizada, (endurecimiento y su contracara, el pseudo humanismo garantista) a mi entender, generaron una profunda confusión en las instituciones de seguridad, las cuales terminan por desconocer el rol social y la letra de la Ley que fundamenta la creación y funciones de las institucionesn que integran.

Un ejercicio práctico de lo dicho, consiste en formular a funcionarios de distintas FF:SS. la pregunta sobre cómo resolver una idéntica problemática en un caso concreto. Aseguro que cada uno aportaría soluciones diferentes y que, sus respuestas dejan en claro que los procedimientos e interpretaciones de los protocolos cambian según las tendencias políticas. En síntesis, ante un mismo diagnóstico y situación, cada uno reacciona de modo desigual, aún dentro de la misma institución.

II).- LA CRISIS DEL SER Y DEL DEBER SER O LA HIPOCRESÍA DE NEGAR LA REALIDAD

Las ciencias jurídicas trabajan con el deber ser. Se supone, en teoría, que nuestros legisladores dan nacimiento al plexo jurídico tras analizar detenidamente la realidad y con la finalidad de provocar la adhesión y el respeto social a las normas. No me detendré a analizar en este instante cuestiones de filosofía del derecho, sino tan solo a preguntarme si los destinatarios de los mandatos jurídicos creen en el cabal cumplimiento de las leyes y si, quienes tienen la responsabilidad de velar por su cumplimiento y ejecución lo hacen garantizando la igualdad, la probidad y el debido proceso. Por cierto, esto está vinculado a la imagen que tienen los tres poderes del Estado, para lo cual insto a los lectores a que realicen un proceso de introspección y se lo respondan.

Asociada a esta cuestión aparece la percepción social sobre los índices de corrupción en las instituciones. La Catedrática Nieves Sanz Mulas, directora del Máster en Política Criminal de la Universidad de Salamanca[3], ha sostenido que “la corrupción ha acompañado al hombre como la sombra al cuerpo durante la historia de la humanidad. ¿Cómo podemos combatir esta realidad y qué profesionales estarían involucrados?” Agrega: “En un mundo globalizado, las prácticas de corrupción desconocen fronteras. Tiempos recientes han sido testigos de cómo redes de corrupción han expuesto las relaciones problemáticas entre el poder político y diversos grupos económicos. Como ejemplos que han sonado en el mundo están: Panama Papers y WikiLeaks”

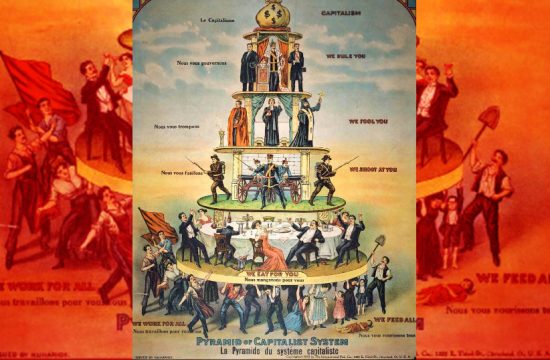

Sanz explica que, desde el tiempo de Julio César, hasta casos más recientes, la corrupción puede ser definida como un instinto despótico de poder, que lleva al hombre a valerse de ello para su interés personal y aclara que “un mundo integrado revela una sociedad desigual en la que la corrupción no solo se ve convertida en un síntoma de la misma, sino también una estrategia para poder sobrevivir, siempre en beneficio de uno mismo.

La ONG: Transparency International, en su último estudio Corruptions Perceptions Index 2019[4], muestra que los países que tienen un mayor índice de corrupción en Latinoamérica son Venezuela y Nicaragua, pero que en todas las latitudes hay gobiernos que con más frecuencia aparecen en este estudio. El informe agrega un dato inquietante al analizarse la cuestión en Argentina: “el 80% de los/as argentinos/as tienen miedo a represalias en caso de denunciar actos de corrupción, y el 66% menciona que no lo denunciaría porque no cree que se tomarían acciones concretas” (txt).

Propongo nuevamente al lector a preguntarse sobre el nivel de confianza que tiene en las instituciones de su país, considerando que, en la región, la percepción de corrupción institucional cuando se menciona a la policía obtiene la tasa más alta de sobornos en toda la región (24%), mientras que otros servicios como servicios públicos, electricidad y agua, también tienen una alta tasa de sobornos (19%). Asimismo, dice literalmente el informe que: “Casi el 75% de las personas piensa que, si denuncian corrupción, sufrirán represalias. A pesar de esto, más del 75% también cree que la gente común puede marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. La mayoría de los/as ciudadanos/as en América Latina y el Caribe piensan que la oficina del Presidente/Primer Ministro y los miembros del Parlamento son el grupo o institución más corrupto, y el 52% de las personas creen que la mayoría o todos los miembros de estos grupos son corruptos…”

La nueva pregunta que formulo es la siguiente: ¿cuánto del índice de percepción de la corrupción se condice con la realidad? Refiriéndome a las FF.SS., sabemos que en la práctica existen bolsones de corrupción, también debe reconocerse que hay temas espinosos, comprometidos y sensibles que no se abordan, se esconden y “de los cuales no se habla”, y eso es así porque en la realidad no existe por parte de los tres Poderes del Estado la voluntad de involucrarse. Por otra parte, ¿ante quién se denunciarían las irregularidades? ¿quién pagaría el costo político de acabar con la corrupción y qué intereses se afectarían?

Mi comentario no tiende a generalizar y acusar a todos los hombres de las instituciones como portadores de ese virus tan dañino que es el de la corrupción, pues conozco verdaderos servidores que hacen su trabajo con honestidad, dedicación, esfuerzo y vocación, pero ellos, para preservarse, deben llamarse a silencio ante el conocimiento de situaciones ilegales si quieren continuar trabajando. Además, no tienen ante quién plantear confiadamente las irregularidades que les constan. Más allá de lo formal, de lo aparente y de lo discursivo, no existen lugares a dónde denunciar los casos de corrupción y las áreas que tienen que investigar esos casos no lo hacen.

Ciertamente se transfiere el temor a los honestos como una formar de controlar la supervivencia colectiva de las corporaciones, porque la fuerza centrífuga del espíritu corporativo expulsa a quienes son tildados de confrontadores y la fuerza centrípeta abroquela en un bloque a todos los que creen que las cosas no se deben cambiar porque son así. En síntesis, “de ciertas cosas no se habla”, “mejor no mirar ni enterarse”. Ese sistema promueve un juego perverso, pues en cualquier caso algunos sujetos deben convivir con el dolor de no poder actuar. Quien no denuncia queda comprometido por no cumplir con su deber y por encubrir. Quien lo hace, debe asumir las consecuencias de enfrentarse al organismo corporativo. En este último caso, probablemente pierda su carrera, sea acusado de traidor o desleal (curiosamente se aplica un código mafioso propio de la ‘Ndrangheta italiana[5]) o termine alejándose de la misma.

Tras lo señalado, si trato de adentrarme en el análisis del perfil de los recursos humanos, me pregunto si en las escuelas de formación de las FF.SS. se capacita pensando en la realidad y en la búsqueda de una excelencia ética y axiológica que promuevan la transparencia institucional, o se educa a los postulantes con valores abstractos de un “deber ser” que, tras el egreso deben acomodarse a los vicios y malas prácticas que no se pueden cuestionar.

Sin este proceso reflexivo, ético, moral y axiológico, sin la posibilidad de resolver esta problemática, todo lo demás cae en saco roto y pierde valor. Este es el punto de arranque tras el cual, recién pueden delinearse los aspectos técnicos y propios de la especialidad de la fuerza de seguridad de que se trate. Por ello resulta muy difícil definir cuál es el plan de carrera deseado para un funcionario, cuáles son las especializaciones técnicas necesarias y requeridas, pues de nada sirve invertir en una capacitación si el deseo de cualquier organización es la de tener dependientes funcionales a ciertos intereses. Estas reflexiones me llevan a descubrir el por qué muchos organismos perdieron credibilidad.

La falta de respuesta concreta de los poderes del Estado, deja desvalida a una parte de la comunidad y sin protección a los funcionarios más valiosos, los cuales muchos emigran hacia otros trabajos porque se sienten frustrados y vencidos. Algunos perseveran para promover un cambio sin dejarse fagocitar por el sistema, otros se limitan a cumplir con los años de servicio para retirarse con una jubilación y otros deciden tener una visión selectiva de la realidad. Sin la decisión firme de los máximos niveles de conducción estatal, jamás habrá cambios. Además, no debe perderse de vista que, los integrantes de estas instituciones se enfrentan a la criminalidad asociada al tráfico de drogas, la trata de personas, el terrorismo, el cuidado de la vida y la salud de los ciudadanos, los delitos informáticos, etcétera. También a la persecución de toda forma delictiva que puede comprar voluntades y decisiones de quienes ostentan poder.

II).- ALGUNOS PROBLEMAS DE CONDUCCION EN LOS ESPACIOS ACADÉMICOS:

Tanto cuando fui director de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios como cuando fui director principal de los institutos de formación y capacitación del personal del Servicio Penitenciario Federal, traté modificar algunas situaciones muy arraigadas en la cultura institucional y nocivas en los procesos de formación, lo que me llevó a enfrentarme con algunos superiores que, por todos los medios, se oponían a los cambios. La lógica que traté de implementar, era la propia de cualquier ámbito académico, pues si bien en momentos de dirigir esos espacios superaba los 25 años de experiencia institucional, también llevaba más de dos décadas dictando clases en diversas universidades en carreras de grado y de posgrado. Muy brevemente enumero algunas de ellas:

A).- Los costos de formación: educar a un funcionario de una fuerza de seguridad (lo que usualmente llaman escuela de cadetes) es igual o mayor a lo que requiere la formación de un estudiante en una universidad europea. En el año 2013, el costo diario de educación de cada estudiante en la Escuela Penitenciaria de la Nación rondaba los U$S 80 diarios. Ese costo total a cargo del Estado contemplaba los gastos docentes y académicos en general, las becas dinerarias que se otorgaban a los estudiantes, la comida, ciertas prendas que se proveían, el alojamiento, los gastos de personal, de infraestructura y otros. En términos de inversión y resultados, me llevó a cuestionar seriamente al sistema, pues resultaba más conveniente formar a los funcionarios en las universidades más prestigiosas y no destinar recursos a la capacitación de los jóvenes bajo un sistema de internación que los alejaba de la vida diaria, común y ordinaria de cualquiera de sus contemporáneos[6].

B).- La selección de los estudiantes de las escuelas: la política institucional exigía el ingreso de una gran cantidad de estudiantes, (llamados cadetes) muy por encima de las posibilidades dignas de alojamiento y sin razonabilidad ni justificación con las necesidades de incorporar nuevos funcionarios al servicio penitenciario. Sobre este punto destaco que, tratamos con el equipo técnico determinar las condiciones mínimas de aceptación. Durante mi gestión, me exigieron, en principio, incorporar un tercio más de los que permitía el sistema edilicio, lo cual no acepté. Tras desgastantes reuniones fue respetada mi propuesta. Sería muy extenso describir los problemas que se nos presentaron para establecer los perfiles deseados de los postulantes. Sobre más de 800 inscriptos cerca de 90 reunieron los requisitos en forma incuestionable. Unos 30 más fueron aceptados con la condición de que los equipos técnicos les hicieran un seguimiento.

C).- Los planes de estudio, los contenidos de la formación y los educadores: gracias a la intervención de un director nacional que se comprometió con el proceso de formación se le dio intervención a la participación de una universidad nacional. Si bien disiento con la titulación que se dispensó a los graduados, (licenciatura en tratamiento penitenciario) pues personalmente entendía que se daba nacimiento a un híbrido académico cuyos fundamentos epistemológicos y competencias científicas eran poco claras, significó un avance por una sencilla razón: hasta ese momento dictaban clases funcionarios sin formación académica, pues se entendía que por el solo hecho de haber trabajado en el servicio penitenciario, estaban aptos para dictar cátedra. Además, los contenidos curriculares, temarios y controles académicos mejoraron. Finalmente, uno de los problemas que se sucede como una constante es que, los directivos y sus colaboradores de estas escuelas, por lo general, carecen de formación y experiencia académica, no tienen conocimientos pedagógicos y son designados a los institutos de formación como un destino más. Por lo cual no suelen intervenir ni cuestionar a los docentes ni las metodologías pues no son pares. Se sienten superiores por la jerarquía que ostentan, pero no debaten contenidos con los docentes porque se autocensuran al no sentirse capacitados y si disponen alguna observación evitan el debate, meramente ordenan.

D).- Ausencia de coherencia entre la formación, las especialidades, los talentos y las funciones: en muchas organizaciones se considera que los funcionarios deben saber hacer todo, más allá de las habilidades, talentos y especialidad que tengan. Podría afirmar que no existen planes de carrera que contemplen las habilidades y deseos de los trabajadores de distintos niveles, con lo cual cuando se deciden las promociones y la asignación de funciones, el azar o la suerte de que algún personaje decisor intervenga y lo conozca son determinantes. Hay funcionarios que pasaron desapercibidos toda su vida institucional y llegan justamente porque son desconocidos y hay otros que trascienden por sus trabajos. Ahora bien, ¿existe un plan estratégico que permita conocer cuántos especialistas se requieren para ciertas funciones?

Además los funcionarios desconocen cada año si van a ser trasladados del norte al sur y qué tipo de funciones les tocaran cumplir en el futuro. Los resultados a los que lleva eso, por lo general no son los mejores, pues además no hay controles objetivos y ciertos sobre la calidad y resultado de las gestiones. A ello hay que sumarle que desconocen el tiempo que permanecerán gestionando un espacio determinado. Pueden permanecer en sus cargos meses, un año o dos, pero no más. ¿Por qué? Nadie lo sabe.

III).- CONCLUSIONES:

He tratado de considerar algunos de los aspectos que caracterizan la problemática en las instituciones de seguridad, las cuales tienen funciones muy complejas, de gran responsabilidad e importancia. Creo que todas ellas han sido sacudidas y muchas veces desprofesionalizadas por causa del desinterés, egoísmo y abandono de los políticos.

Los tres poderes del Estado tienen responsabilidad en apuntalarlas, en velar por su reconocimiento social y en exigir que cumplan sus funciones con honestidad, eficiencia, respeto a los ciudadanos y profesionalismo. En las últimas décadas se sumó la presencia de policías municipales que tampoco tienen bien definida su competencia y que su formación y perfil de sus integrantes, en muchos casos es cuestionable. Ello llevó a que se produjera una tupacamarización de las funciones que les competen y a una descentralización que atenta contra la unidad de criterios en materia de seguridad pública.

Quedan muchos temas por resolver en materia de seguridad pública. Por ello, a mi entender me resulta imposible establecer qué se espera de los funcionarios de las fuerzas de seguridad. Para ello deberíamos empezar por saber cuál es la política criminal de corto, mediano y largo plazo. Le ruego a Ud. distinguido lector, que si sabe dónde está publicada me avise, pues creo que es la gran ausente.

Alejandro César Yapur[7]

[1]En el VII Congreso de Naciones Unidas llevado a cabo en Milán en 1985 y en el VIII de Cuba se planteó la problemática que por lo general acompaña a los países latinoamericanos, la cual se caracteriza y se puede sintetizar en que “abundan legislaciones en abstracto y pésimas condiciones de aplicación”, es decir queen la práctica se tornan imposibles de ejecutar por falta de medios y previsiones.

[2]Ante el aumento de determinados delitos, existe una frecuente tendencia a concentrar recursos para los cuerpos de seguridad en detrimento de las necesidades del sistema de tribunales y de los mecanismos de prevención. A su vez, la asignación de recursos se caracteriza por una considerable inestabilidad, y a veces se distribuyen de acuerdo a acontecimientos accidentales y a las corrientes de opinión pública. Curiosamente no se suelen analizar los costos directos e indirectos de la delincuencia y efectos que provocan los delitos en la sociedad, en comparación con los costos de las medidas de prevención.

[3]Webinar “Criminalidad de los poderosos e impunidad»

[4]http://poderciudadano.org/barometro-global-de-la-corrupcion-el-crecimiento-de-la-corrupcion-a-nivel-regional/

[5]Si bien algunos estudiosos la distinguen de la mafia italiana, la ‘Ndrangheta se caracteriza por emplear rituales corporativos muy especiales como forma de preservar su existencia organizacional en el campo criminal. Sus acciones criminales no son reconocidas como tales por sus integrantes, pues crean una mística que apunta a garantizar su supervivencia a través de gestos que califican como honorables. El mantenimiento de los silencios es para ellos una premisa fundamental, pues antes que hablar deben quitarse la vida. Sus integrantes pasan a formar parte de una “familia”, que tiene como características la: a) endogamia y homogamia, b).- la entropía, c).- la organización clánica, d).- el discurso místico y los ritualismos.

[6]Algunos hábitos que traté de desterrar junto al equipo de colaboradores que me acompañó, estaban asociados a rutinas de viejo orden castrense inútiles. Por ejemplo, formaban diariamente a los estudiantes frente a la imagen de un granadero de bronce al iniciar la jornada y al terminarla para rendirle homenaje. Trataban que los varones y las mujeres no pudieran expresarse sentimientos afectivos públicamente por considerarlo inadecuado (por ejemplo tomarse de las manos) si mantenían una relación. Exigían que los estudiantes de un año superior se trataran con distancia frente a los de un año inferior. Obligatoriamente los hacían vestir con trajes negros cuando no usaban el uniforme, etc. Si comparaba la vida de esos jóvenes que recién transitaban los 20 años con la vida en un campus universitario, la mayoría de las exigencias me parecían ridículas. Se aplicaban semanalmente prohibiciones de salida a un tercio de los cursantes (que llamaban arrestos) por cosas mínimas como el estar mal afeitado o despeinado o tener un pañuelo de “tela” arrugado (no podían usar pañuelos descartables), entre otras nimiedades,. Por ello propuse a mis jefes dejar de lado el sistema de internado, lo cual no fue aceptado. Solamente pude suavizar algunas cosas, pero cuando me fui, volvieron las cosas a la vieja usanza.

[7]Abogado, docente universitario y ex funcionario del Servicio Penitenciario Federal.